All’occhio spietato degli esperti di antichistica che occasionalmente si trovino ad approfondire lo studio delle tecniche di comunicazione, non può sfuggire l’illogicità di uno degli assunti correntemente propagandati come “imperativi” della comunicazione efficace, ovvero quello che impone di sopprimere completamente – soprattutto nell’ambito della comunicazione pubblica – le espressioni formulate in latino giuridico, di impiego invero già assai limitato nella lingua corrente: si tratterebbe – almeno così pare – di una scelta obbligata dalla necessità di assicurare che il messaggio raggiunga effettivamente l’interlocutore, che nell’epoca attuale si presume sia digiuno di conoscenze in fatto di lingue cd. morte.

Gli esperti di comunicazione, infatti, considerano “arrogante” l’atteggiamento di chi pretenda di rivolgersi ad altri nella convinzione – o semplice speranza – che il messaggio trasmesso venga completato dal destinatario attraverso un’azione di auto-apprendimento che evidentemente è ritenuta del tutto anacronistica: per questa ragione si suggerisce di calibrare il testo sulle effettive capacità di comprensione del destinatario, sfrondando tutto ciò che potrebbe incidere negativamente sull’efficacia della comunicazione.

Inutile precisare quanto tale indicazione sia risultata, a dir poco, indigesta a chi ha fatto dell’attività di ricerca scientifica in diritto romano la ragione di non pochi anni di studio: la disciplina è, come un po’ tutta l’antichistica, in crisi non da oggi, e già i Maestri dei Maestri di chi scrive s’interrogavano su possibili soluzioni che purtroppo non sono mai state individuate.

In realtà, appare opportuno distinguere preliminarmente i contesti comunicativi entro i quali è possibile far ricorso a locuzioni giuridiche latine. Già ai suoi tempi l’illustre giusromanista Antonio Guarino, nel memorabile “Trucioli di bottega”, osservava che “se invece dell’incolto (o, al limite, dell’uomo politico) voi siete un laureato in giurisprudenza ed esercitate una professione legale (magistrato, avvocato, notaio e via dicendo), il «latinorum» siete tenuti a capirlo e, di rimessa, anche ad usarlo: non soltanto per fare figura (cioè «ad pompam et obstentationem», come direbbe don Abbondio), ma anche e proprio per ragioni di mestiere”. E’, perciò, naturale che le comunicazioni intercorrenti tra Uffici delle Pubbliche Amministrazioni preposti al compimento di attività giuridiche facciano uso del latino giuridico, specialmente se condensato in una delle molteplici espressioni tralatizie il cui impiego nel linguaggio giuridico è consolidato da secoli in virtù della loro peculiare icasticità. Le medesime considerazioni valgono, coerentemente, per le comunicazioni indirizzate dall’Amministrazione a soggetti esterni professionalmente qualificati, quali avvocati e magistrati, che ragionevolmente possono essere ritenuti in possesso di adeguate competenze giuridiche: in questo senso, non può certo considerarsi riprovevole il tentativo di elevare il livello di conoscenza del diritto romano diffondendone le principali locuzioni latine tra gli “addetti ai lavori”.

Più complesso, invece, il discorso riguardante gli atti diretti a destinatari privi di quelle competenze, come i cittadini-utenti di cultura media e/o non specialistica in ambito giuridico. Giova ricordare, infatti, che in Italia lo studio del diritto è organicamente affrontato soltanto nelle facoltà giuridiche universitarie, per cui non appare inusuale che negli anni dedicati all’istruzione superiore lo studente resti totalmente all’oscuro della materia: ecco perché al cittadino, pur brillantemente laureato in una disciplina diversa dal diritto, sfugge la piena consapevolezza della grandiosità della tradizione giuridica cui appartiene, quando volgarmente parla di “legge”.

Al cittadino privo di specifiche competenze e’, dunque, opportuno chiedere di aprire un dizionario, sfogliare un’enciclopedia, navigare in Internet per apprendere? O forse il tentativo di disvelare la grandezza del passato, offrendo un’occasione di crescita culturale, potrebbe essere vissuto come un inaccettabile affronto alla più comoda ignoranza?

Se si considera che, nella cosiddetta “società della conoscenza”, il reperimento di informazioni e l’autoapprendimento sono straordinariamente agevolati dalle tecnologie informatiche e telematiche disponibili su vasta scala, si comprende come l’uso misurato del latino giuridico, possibilmente accompagnato da una sintetica enunciazione o spiegazione del principio sotteso all’espressione di volta in volta impiegata, possa suscitare la curiosità o risvegliare l’interesse del lettore/ascoltatore, stimolandolo a ricercare approfondimenti anche tramite la rete Internet, in modo che la lettura possa dischiudergli nuovi orizzonti e consentirgli di apprezzare la profondità della dimensione giuridica di Roma antica.

Ma v’è di più.

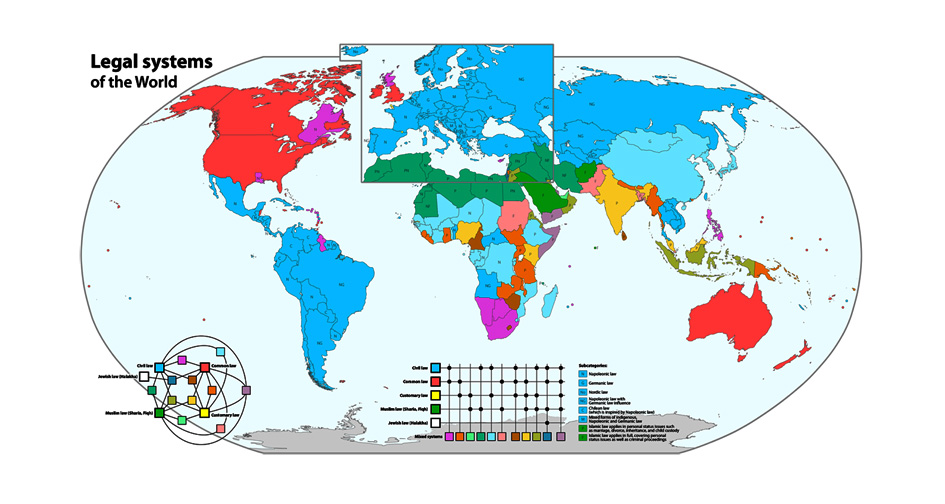

La società occidentale vive in un contesto di crescente complessità tecnico-giuridica, nel quale gli ordinamenti giuridici dei singoli Paesi – pur distinti ed autonomi tra loro – sono, in larga prevalenza, riconducibili al sistema giuridico di tradizione romanistica e, pertanto, affondano le loro radici nell’antica Roma, al cui passato inevitabilmente rimanda la gran parte degli strumenti giuridici (principi, concetti, istituti) che correntemente utilizziamo.

Il fatto che l’Urbs sia universalmente considerata la culla del diritto occidentale potrebbe, tuttavia, facilmente indurre in errore il lettore, convincendolo che la portata delle opere degli antichi giuristi sia circoscritta al semplice incremento della celebrità di Roma, per averne esse eternato il primato nello sviluppo del diritto (o, meglio, di una scienza giuridica autonoma dalla sfera religiosa).

Al contrario, tali opere contribuiscono in modo decisivo alla formazione dei giovani giuristi, nei quali accrescono la capacità di comprensione della realtà giuridica attuale, il senso critico e l’attitudine al confronto con l’esperienza giuridica antica, così da alimentare l’approfondimento delle questioni giuridiche e favorire l’ulteriore avanzamento del diritto, che appare l’unica risposta credibile alla domanda di diritto oggi così diffusa e incalzante. Tutti oggigiorno parlano di diritti, invocandone il rispetto ove siano già sanciti dall’ordinamento giuridico, o chiedendone il riconoscimento laddove si tratti di mere pretese. In un mondo in cui la sfida più grande è rappresentata dalla tutela effettiva dei diritti in ogni punto del globo terracqueo, sarebbe imperdonabile trascurare il lascito immateriale rappresentato dall’incessante riflessione dei iuris prudentes romani, quei valenti cultori della scienza del diritto che infaticabilmente si dedicarono alla definizione ed elaborazione dei concetti giuridici che oggi consideriamo del tutto scontati. Si è spesso discettato, in passato, sulla presunta “incomunicabilità” tra il diritto romano e il diritto “vivente”, al punto da pretendere di giustificare la marginalizzazione degli studi romanistici nella formazione dei giuristi. Una tendenza, questa, che riaffiora ai giorni nostri. Già Guarino osservava, però, che “sono le radici che fanno l’albero. Se le radici si tagliano l’albero muore”, peraltro esortando gli stessi giusromanisti ad interessarsi attivamente del diritto vigente “al fine di dare un sostanzioso contributo di esperienza (di una lunga e grandiosa esperienza) ad una visione approfondita dei problemi giuridici contemporanei”.

E ancora.

L’art. 9 della Costituzione recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Questa norma, collocata tra i ‘Principi fondamentali’ della Carta Costituzionale, ha un rilevante valore programmatico in virtù della funzione di promozione della cultura che essa attribuisce allo Stato.

Ed è appunto in vista dell’obiettivo di assicurare lo sviluppo culturale della Nazione che al diritto antico, in quanto espressione della civiltà di un popolo, dovrebbe attribuirsi valore fondante nella formazione intellettuale del cittadino odierno, con la conseguenza di contemplarne organicamente lo studio entro il percorso educativo delle nuove generazioni, e non soltanto al livello dell’istruzione universitaria. Ciò de iure condendo, si direbbe. Del resto, poiché la conoscenza del diritto antico risente innegabilmente della fragilissima condizione dell’oggetto di studio, trattandosi di un bene immateriale irriproducibile e apparentemente inattuale, la marginalizzazione di tale ramo del sapere si rivelerebbe una scelta scellerata, foriera di un irrecuperabile inaridimento culturale e giuridico, oltreché destinata a svilire il prestigio della Nazione che se ne rendesse, anche inconsapevolmente, responsabile.

Peraltro, nel nostro ordinamento giuridico proprio la concezione propulsiva racchiusa nell’art. 9 della Costituzione ha favorito una prospettiva intesa alla valorizzazione del patrimonio culturale, rimarcandone l’attitudine a soddisfare esigenze di civiltà e consentendo il superamento di una visione ‘statica’ fondata sulla mera conservazione dei beni materiali che ne fanno parte.

In tal senso, l’art. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (introdotto con D.Lgs. n. 42/2004 e successivamente modificato) dispone che “in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale […]. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”: tale disposizione tutela, accanto ai beni paesaggistici, il complesso dei beni culturali materiali, cui si riconosce la funzione di preservare la memoria storica della Nazione e mantenerne simbolicamente l’identità nel tempo, in continuità con il passato.

Sotto il profilo normativo, appare difficilmente comprensibile l’assenza di una definizione unitaria del concetto di “patrimonio culturale”, la cui frammentarietà di disciplina ha comportato l’introduzione di una distinzione astratta tra il cd. “patrimonio culturale immateriale” e quello materiale, che peraltro neppure coincide perfettamente con il complesso dei beni materiali aventi rilievo culturale (i cd. “beni culturali” contemplati nell’art. 2, co. 2, del relativo Codice e a loro volta specificamente classificati in una pluralità di categorie, che spaziano dal bene archeologico al bene artistico, a quello archivistico), poiché questi restano distinti dalla categoria dei “beni paesaggistici”.

E i beni culturali immateriali?

Osservando come il termine ‘monumento’ derivi etimologicamente dal latino monēre (che significa ‘ricordare’, ma anche ‘ammonire’), non potrà negarsi che distruggere la memoria del diritto antico equivalga a distruggere un monumento, cioè la consapevolezza di una produzione immateriale (intellettuale) che è testimonianza viva di una civiltà, la nostra occidentale nelle sue origini. Roma va, perciò, considerata non un insieme di monumenti, bensì un monumento nella sua globalità: di questo fanno parte, in via principale ed in modo inscindibile, anche il diritto romano e la lingua latina in cui esso è espresso, per cui entrambi sono, a pieno titolo, elementi costituenti del lascito culturale pervenuto alla Nazione, al pari del Colosseo e del Foro Romano.

Dato l’indissolubile legame tra tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, è finanche ovvio come non risulti possibile promuovere ciò che non si sia prima provveduto a (conoscere e) conservare, ivi compresa la consapevolezza almeno dell’importanza che il diritto antico ha avuto nello sviluppo giuridico dell’intero Occidente: se del diritto romano non si serba memoria neppure impiegando qualche locuzione latina o, al più, citando un brocardo, come sarà poi possibile promuovere e valorizzare una testimonianza di civiltà che si è lasciato scomparire, relegandola tra le polverose memorie di un antico passato? In tal senso, l’idea che la conoscenza dei diritti antichi sia di pertinenza esclusiva di una élite di specialisti ‘addetti ai lavori’ costituisce un reale ostacolo allo sviluppo di politiche che favoriscano una più larga fruizione delle conoscenze relative a questa branca del sapere: un’impostazione elitaria di questo tipo comporta, infatti, il deprezzamento dell’interesse della collettività in chiave educativa e contemporaneamente alimenta l’ottica di esclusivismo applicata sul piano del sapere tecnico-scientifico, a detrimento di una pluralità di discipline che possono validamente contribuire alla diffusione delle conoscenze.

Opportunamente la Corte Costituzionale nella sentenza 30 luglio 1992, n. 388 – consultabile al link http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0388s-92.html – afferma, in un obiter dictum, che l’art. 9 Cost. impegna la Repubblica “ad assicurare, tra l’altro, la tutela del patrimonio culturale nazionale e dell’ambiente, ad assecondare la formazione culturale dei cittadini e ad arricchire quella esistente, a realizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilità dei cittadini come persone”.

Ove, dunque, si consideri che l’uso misurato e contestualmente adeguato del latino giuridico consente di disoccultare le tracce di vitalità del diritto romano rinvenibili pur nell’esperienza giuridica attuale, così da esprimere con immediatezza la comunanza di valori e suscitare un senso di appartenenza alla tradizione storico-giuridica romana, non potrà sottacersi come la propagandata semplificazione comunicativa sia potenzialmente foriera di una sciagurata e ben più grave semplificazione cognitiva, ovvero di un irrimediabile impoverimento della cultura giuridica accettato alla luce dell’irriducibilità della complessità.

Anzi, rammentando che, nel corso della storia, Roma è stata doppia capitale, secolare e religiosa, costituendo il centro di una civiltà, il cui portato in ambito giuridico, culturale e letterario resterà per sempre a fondamento della civiltà occidentale, desta persino stupore che il latino non risulti ancora annoverato nell’ambito del patrimonio culturale dell’umanità.

Infatti, l’art. 2, co. 2, della Convenzione UNESCO adottata nel 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (inteso come “categoria aperta” e dinamica) tutela il “linguaggio” in quanto rappresenti il veicolo delle componenti intangibili della cultura, contraddistinte dalla trasmissione intergenerazionale di saperi e conoscenze ricreati dalla comunità in rapporto alla propria storia con un senso d’ideale continuità: in tale ottica, che privilegia il nesso tra il valore culturale e l’elemento identitario, appare essenziale la protezione dei processi che consentono di tramandare conoscenze condivise, anche in virtù del fatto che queste sono trasmesse nel corso delle attività della comunità, spesso senza precisa consapevolezza del procedimento in atto.

L’art. 15 della medesima Convenzione prevede che ciascuno Stato, nell’ambito dell’attività di salvaguardia, debba impegnarsi a garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono il patrimonio culturale immateriale: perciò, essendo evidente la rilevanza dell’aspetto sociale e partecipativo all’interno dei gruppi umani che (ri)producono la propria cultura intangibile, appare auspicabile, se non doveroso, che – nel complessivo contesto sociale – anche la Pubblica Amministrazione si faccia parte attiva nell’assicurare, tendenzialmente all’infinito, la riproducibilità del sapere giuridico di Roma antica tramandato in formule e brocardi latini, mantenendoli in uso nelle proprie comunicazioni anche quando queste siano dirette a comuni cittadini.

Ed alla considerazione di questi ultimi è rivolta la disposizione dell’art. 2 della Convenzione in cui sono individuate, tra le azioni di salvaguardia, “le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa […] la documentazione, la ricerca, […] la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale”.

E’, dunque, innanzitutto al livello delle istituzioni scolastiche che va tutelato il latino, per la sua straordinaria storia di lingua unitaria – e non imposta – rispetto ad una pluralità di lingue e culture preesistenti alla conquista romana, per la sua evoluzione, attraverso il latino volgare, nelle lingue neolatine che, a loro volta, hanno dato origine ad una molteplicità di lingue moderne (tra cui l’Italiano) e, quindi, per il suo valore nella nostra identità linguistica attuale, senza dimenticare che tuttora, insieme alla lingua greca antica, esso consente di attingere alle fonti originali del sapere su cui si è edificata la civiltà europea, avendo avuto un ruolo innegabile nella storia delle idee.

Le iniziative parlamentari avviate in anni passati al fine di promuovere il riconoscimento delle “lingue greca e latina patrimonio culturale immateriale dell’umanità”, pur non avendo finora condotto al conseguimento del risultato, hanno il merito indiscutibile di aver evidenziato la necessità di una continua attività di sensibilizzazione diretta alla salvaguardia concreta delle lingue antiche innanzitutto attraverso le politiche scolastiche (ma non soltanto in queste), e di aver promosso una campagna di respiro internazionale che ha coinvolto anche la lingua greca antica e che ha sottolineato altresì la valenza extraeuropea delle lingue classiche, intese quali elementi unificanti della civiltà occidentale.

Lo spettro della scomparsa delle lingue classiche è tutt’altro che irreale nel nostro tempo, e può agevolmente materializzarsi laddove le Istituzioni imprimano un impulso decisivo nel senso di abbandonare l’uso, sia pur residuale, che di tali lingue si fa nel contesto sociale, in un percorso accelerato che può condurre rapidamente all’oblio della conoscenza e alla definitiva estraniazione dell’uomo contemporaneo dalla storia della propria civiltà.

Un tentativo già in atto questo, come dimostra l’appello internazionale lanciato recentemente, attraverso la pagina Facebook qui segnalata https://www.facebook.com/savenzlatinclassics/, per salvare l’insegnamento del latino dai tagli previsti, in Nuova Zelanda, nell’ambito di una riforma dell’istruzione superiore che prevede la cancellazione totale di tale insegnamento, congiuntamente alla riduzione della didattica delle materie classiche: nel mondo anglosassone, il Paese si candida in tal modo alla conquista del triste primato nella completa soppressione dell’offerta formativa in materia.

Nel contempo, in quest’Italia, che dovrebbe esserne gelosa custode, il lessico giuridico latino, in cui massimamente risalta il valore diacronico della lingua classica, appare fatalmente minacciato da una pluralità di fattori concorrenti, che vanno dalla globalizzazione all’uniformazione internazionale del diritto, dall’omologazione culturale alla massiccia erosione dell’italiano corrente da parte di una dilagante anglicizzazione, fino alla progressiva applicazione di talune “tecniche di comunicazione efficace” promosse con disarmante inconsapevolezza.

Tuttavia, la responsabilità dell’inadeguato presidio della lingua latina ricade inesorabilmente sui soggetti (gli Stati contraenti, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni rilevanti) cui la Convenzione UNESCO attribuisce la facoltà di individuare gli elementi del proprio patrimonio culturale immateriale: è, perciò, principalmente all’Italia che spetta riconoscere nitidamente il tesoro inestimabile costituito dal diritto romano e dalla lingua latina, alla luce del significato che essi hanno avuto per lo sviluppo della civiltà occidentale, nella consapevolezza che, ove non sia preservato nella sua persistente vitalità, esso rischierà di scomparire per sempre, venendone definitivamente compromessa la trasmissione alle generazioni future.

Testo Convenzione UNESCO 2003:http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/5934dd11-74de-483c-89d5-328a69157f10/Convenzione%20Patrimonio%20Immateriale_ITA%202.pdf

Maria Elena Roccia

Maria Elena Roccia è Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Diritto civil-romanistico. Studiosa indipendente, svolge attività di ricerca sul rapporto tra diritto e società, con particolare riferimento allo status della donna nell’antichità romana.

Alcune sue pubblicazioni:

1 – La costruzione giuridica dell’identità materna in Ulp. 38 ad Sab. D. 27.10.4

in A. Corbino – M. Humbert – G. Negri (a cura di), Homo, caput, persona. La costruzione

giuridica dell’identità nell’esperienza romana (dall’epoca di Plauto a Ulpiano), IUSS Press,

Pavia, 2010, pp. 273-281;