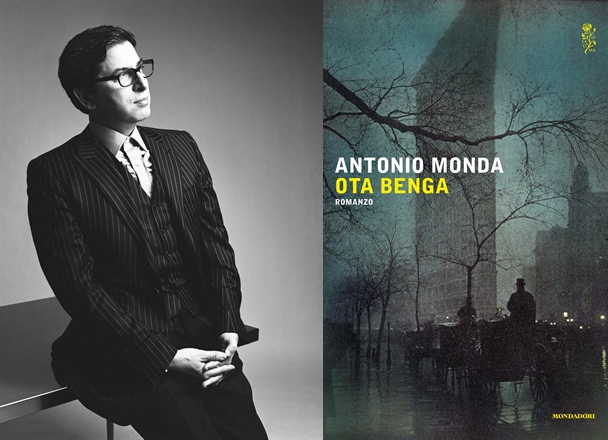

Ota Benga, uscito per Mondatori, terzo libro della decalogia americana e ultima fatica letteraria di Antonio Monda, è romanzo che si comincia a prendere seriamente già dalla manchette gialla sulla quale il New York Times, come fosse il coro tragico nella città di Tebe, entra in scena recitando che colui che ci apprestiamo a leggere è “custode delle glorie di New York”. Infatti lo storico quotidiano, come voce corale della coscienza ma anche della hybris della città, è esso stesso uno dei protagonisti di questo terzo “round” dei dieci della grande sfida che Monda ha raccolto: scrivere una decalogia ambientata nel Novecento newyorkese.

Parlo di round a ragion veduta: il pugilato costituisce, infatti, il “calendario” di questa ampia narrazione scandita dalle stazioni dolorose quanto spettacolari, delle più grandi sfide pugilistiche, combattute negli Stati Uniti nel secolo breve, e magistralmente descritte da Monda. Epiche e terribili lotte che illuminano l’insolubile enigma, agli occhi dell’ethikos, del primordiale e intimo rapporto tra violenza e bellezza che attraversa fino ad ora tutta la poetica dello scrittore oltre a simbolizzare e ad officiare il rito della verità ancestrale del vivere come cruento ed eterno lottare: ma anche a ricordare il doloroso tributo alla grandezza della nazione americana dei pariah che hanno raggiunto il paese della speranza e di cui non sapremmo nulla, degli aneu logou, dei senza parola, se non fossero i loro campioni ad emergere, anche in rappresentazione di quelli che resteranno per sempre oscuri, grazie alla potenza e alla forza d’eccedere lo status quo sociale che ha la loro violenza, scatenata nello sport, che li strappa dal lete inenarrato dei loro purgatori di oscuri fuochisti sepolti vivi nella sala macchine della società.

Scontro dopo scontro, round dopo round, dolore dopo dolore, fino a farli arrivare nel Sancta Sanctorum del Madison Square Garden dove non solo possono irrompere meritandosi il diritto a conquistare finalmente un nome proprio nella storia dei padroni dell’universo ma addirittura facendosi creature divinizzate; dalla fragilissima esistenza però, destinate alla polvere della futura sconfitta non appena dagli abissi sorgerà un nuovo e più affamato eroe a disintegrarne sul ring l’idolo venerato dalle masse.

Ring anche quello della scrittura in cui Monda si promette di resistere a questa ardua sfida, arrivando tutto intero fino alla fine di questa decalogia che lo impegnerà negli anni a venire e di dimostrare che la sua stoffa è quella di un combattente autentico che farà sudare l’avversario ingaggiandolo al limite delle forze, sebbene l’avversario, New York, sia per antonomasia imbattibile, giacché “è folle sfidare New York” come ha sapientemente scritto Mailer, poichè “c’è troppo talento che aspetta schierato nelle sue strade”. Ma è solo così, solo lanciando una sfida già persa ai pronostici che l’Eroe vive la sua dimensione epica, quella di colui che sfida il destino, cosa non concessa nemmeno al signore dell’Olimpo.

Libro che si continua a leggere seriamente anche nella dedica di Monda ai tre figli Caterina, Marilù e Ignazio, cosa questa che, in qualche modo, per lettori particolarmente attenti, coinvolge il biografico dell’autore e lo immette, forse del tutto inconsciamente, come materiale narrativo nel libro; già, perché questa dedica, che è promessa fatta dall’autore in nome dell’America ai propri figli italo-giamaico-americani, con ascendenze ebraiche e cinesi, è la redenzione della stessa identica promessa tradita che nel romanzo viene fatta a Ota Benga, la cui storia è narrata in questo libro, il pigmeo della tribù congolese Mbuti, catturato dai mercanti di schiavi arabi nelle foreste del Congo e comprato ad essi, con intenzioni di liberazione, da Verner, singolare missionario americano che lo porterà negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, e dove dovrà passare, tra le tante avventure, anche per l’umiliazione della esposizione nella gabbia delle scimmie nello zoo di New York, davanti a una folla di 30mila persone, come prova vivente della teoria del darwinismo, ritrovato anello mancante tra la scimmia e l’uomo, cosi come lo vedono gli occhi fanatici di uno pseudoscienziato, Madison Grant, anche egli realmente esistito e che scriverà di li a poco, un libro sulla “grande razza ariana” che sarà addirittura di ispirazione al Mein Kampf hitleriano.

Ota benga allo zoo del Bronx

Romanzo Storico dunque, Ota Benga racconta di uomini e donne realmente esisti nella New York dei primissimi anni del ‘900, sul quale si innesta la creazione letteraria di personaggi inventati ma che sono all’interno dell’opera i vertici della realtà artistica stessa, e dunque verissimi, esistenti.

Anche se il libro riapre de facto la questione dell’apocalittico genocidio congolese perpetrato dal re del Belgio Leopoldo II, in cui furono assassinati dieci milioni di congolesi sui circa 25 milioni viventi all’epoca, nel breve tempo di 23 anni del dominio personale della casa reale sul Congo, che poi passerà, proprio in conseguenza di ciò, dalla corona allo stato, ovvero oltre mille morti al giorno per oltre venti anni consecutivi, fatto atroce che questo romanzo recupera dall’oblio in cui l’occidente seppellisce i terribili crimini di cui è e resterà per sempre colpevole, e che già solo per questo innalza questo terzo romanzo newyorkese di Monda a libro assolutamente necessario, e anche se riattualizza la questione già magistralmente teorizzata nella “dialettica dell’illuminismo” da Adorno e Horkeimer, di una scienza ideologica già a partire dall’ipostatizzazione dei suoi scopi e dunque totalitaria, divenuta perciò crudele quanto e più di quella natura dal cui dominio aveva inteso liberare gli uomini e insieme da esso anche dalle oscure superstizioni che la paura aveva generato, una scienza, per dirla con le parole di Monda, che perde di umanità e di afflato, e che getta il mondo in una nuova barbarie tra cui appunto le criminali follie eugenetiche del nazismo; anche se il libro tocca il nervo vivo di tali capitali questioni, non è affatto in ciò che si estingue la sua focale e il suo orizzonte…

Il Romanzo infatti non è precisamente la storia di Ota benga. Ma è piuttosto la storia della storica di Ota benga, Arianna Sarris – creatura nata dalla penna di Monda – ragazza di origini greche che nella New York primi del secolo, vuole studiare ed emanciparsi e che è impiegata nello zoo di New York: ella è colei che nel romanzo racconta innanzi tutto a se stessa ciò che sta accadendo al pigmeo prigioniero di una civiltà incivile, rettificando verso il morale la vulgata pseudoscientifica che, invece, Ota Benga lo bestializza e reifica per poterne completamente usufruire come cosa e dunque anche come mezzo di dimostrazione scientifica, come esperimento. Fatto di cui seguiremo le alternate vicende nel corso del libro.

Proprio perché Monda, tra i vari piani di questo romanzo, ha pensato di volerci raccontare piuttosto il divenire assolutistico e inumano di un certa deriva scientifica, è andato a incappare invece in una scoperta molto più importante e cruciale e si è trovato di fronte, grazie all’autonomia che il suo personaggio Arianna, di origini greche forse non casualmente, ha preso sull’autore, alla nascita di una coscienza, dunque ad un universale, e di cui Ota Benga, il minuscolo pigmeo esposto al pubblico ludibrio delle masse newyorkesi, è il Daimon maieuta.

Il libro si direbbe felicemente sfuggito al creatore, acceso di una propria vita e dotato di una autonomia in senso letterale, perché l’arte, quando riesce, non è solo premeditata creazione ma è anche una rivelazione che investe innanzi tutto l’artista stesso

Essere umano, Ota Benga, che nella sua condizione di prigionia, non è più interamente Uomo perché privato della libertà, e incapace, cosi crediamo ma senza certezza, di attuare quella evasione di matrice calvinista della differita libertà interiore di fronte a una condizione di costrizione, e dunque moralmente mutilato, e perché, anche, strappato alla sua Koinè. Così come Arianna non è ancora politicamente Donna; perché la sua coscienza di membro della classe oppressa delle donne, che non ha ancora il diritto al voto, già conquistato all’epoca dei fatti dai neri invece, e quindi, per un paradosso , socialmente inferiore allo stesso pigmeo esposto nella gabbia, qualora fosse riconosciuto pienamente uomo, non è ancora, all’inizio di questa storia, completamente formata.

Queste due metà, una per amputazione l’altra per incompiutezza, Ota e Arianna, come la mitica creatura platonica, si attraggono dentro la vicenda alla completezza positiva della creatura intera, terminandosi – narrativamente – l’uno nell’altra, sebbene Ota sia già compiuto, o quantomeno lo è stato nella sua vita di uomo libero nella prima esistenza africana, mentre Arianna è ancora vagante nell’indeterminatezza e soltanto guardando Ota, meditando sulla sua vita offesa, scopre la vocazione e lentamente il percorso che va alla dignità e alla pratica della libertà e scopre che il dominio che riesce ad identificare osservando la cattività di Ota, in maniera più subdola opprime anche lei.

Tutto ciò avviene attraverso lo sguardo di Arianna. Sguardo che l’attento occhio africano del pigmeo, seppur senza nessuna retorica ed enfasi, non lascia insensato ma registra tra le pochissime umanità che avverte nel mondo grottesco e prigioniero nel fuori della gabbia.

Il guardare, Orao in antico greco, e greca, ricordiamo, è colei che in questo romanzo guarda, in senso di sguardo come conoscenza profonda, con tutte le innervazioni semantiche e ontologiche, e dalla cui radice nasce la parola storia, è ancora più profondamente, nel tessuto di questa scrittura, grandissimo protagonista del romanzo.

Lo sguardo, sia quello interiore, sia quello mitopoietico, come quello dell’aedo omerico, di cui questa decalogia è sponda iperborea, perché mappatura di quel mondo, innanzi tutto, sognato poi desiderato e poi cercato, e non sempre trovato, dalle migrazioni mediterranee, tirreniche, adriatiche, egee, ioniche, proiettate verso la mitica polis di New York, dominata dal beneaugurante colosso innalzato sul mare della Dea Libertà, sia lo sguardo concreto, sono pilastri del ponte necessario allo storico, o al sentimento storico, per gettarsi nei presenti estinti e riportali alla luce o in vita nell’arte.

Segnali evidenti ed univoci di questa alchemica sublimazione dalla nigredo della mera vita, attraverso la albedo della violenza, alla rubedo del costituirsi storia e coscienza della dramatis personae di Arianna, sono gli scarti sempre decisivi che i fenomeni della violenza a cui essa assiste, che essa penetra con lo sguardo, producono nella sua traiettoria esistenziale. Siano essi le umiliazioni subite da Ota Benga, siano gli eccitati incrudelimenti collettivi sulla sua persona, siano gli scioccanti, feroci e sordi scontri, talora mortali, dei combattimenti pugilistici, siano le perversioni concettuali di chi si sente “ariano”.

Ciò è messo in chiaro narrativamente a partire dallo scoccare improvviso e irrefrenabile dell’impulso del desiderio erotico che gli si accende dentro per risonanza simpatica alla vista del primo violento e sanguinoso incontro di boxe che apre il romanzo, ma che subito, anche, evoca, nel suo dialogo interiore, il ricordo improvviso del negro Ota Benga appena giunto allo Zoo di New York, per arrivare alla fine improvvisa e irreparabile dell’attrazione erotica per il bellissimo corpo di Ruud, il suo uomo, nel rifiuto a farsi penetrare ancora da quel corpo portatore di barbarie, nel momento in cui è realizzato nel suo sguardo storicizzante che egli è integralmente parte della grottesca violenza che lede in Ota Benga l’umanità nella sua interezza.

È sempre il suo separarsi dalle sfere di influenza degli episodi di violenza che la coinvolgono come testimone, a segnare gli snodi cruciali nella vicenda di Arianna e a riportarla, dopo lunghe lontananze e avventure esistenziali ed emotive, inesorabilmente, quasi in risonanza al gnothi seauton delfico, ordine divino di conoscere se stessi, verso le proprie origini intese anche come i luoghi dell’insediamento etnico e familiare nella città di New York, verso il proprio quartiere e verso la propria gente.

E questa radicale dissociazione dalla violenza ma senza mai diventare la rimozione piccolo borghese della coscienza del suo essere deus ex machina della storia umana, la troviamo anche in un momento importante per la vita interiore dell’altro io narrante femminile, nel secondo dei romanzi della decalogia finora scritti, “La casa sulla roccia”, nell’assistere ad un incontro di boxe, incontro che si trasforma in un vero e proprio omicidio rituale in cui la piramide tronca del sacrificio umano atzeco è qui la piramide rovesciata dell’arena del Madison Square Garden culminante nello ctonico e sanguinoso vertice del ring; il tristemente famoso incontro tra griffith e benny kid paret il quale perse la vita dopo dieci giorni di coma a seguito della serie ininterrotta di 29 pugni ricevuti; spettacolo che, come esclama la protagonista Beth, dopo avervi assistito, “battezza il nostro amore nel sangue” facendo considerare “ come non sia possibile separare bellezza e violenza” e di cui ancora dice “quello che avevamo vissuto insieme al Madison aveva lasciato un segno forte, inestinguibile, che ricompariva inaspettatamente nelle nostre discussioni, nei nostri sogni, anche nelle nostre carezze”. Fatto questo, di aver veduto insieme con il suo amore di un tempo ciò che non andava visto, l’uccisione di un uomo come fosse un gioco gladiatorio, a cui si può attribuire una qualche sacra implicazione nel mistero della irrealizzazione di questo stesso rapporto nel secondo romanzo: quasi una maledizione, e che chiama in essere la pietrificazione delle creature alla vista terribile del volto della gorgone.

In tutto ciò non è scrittura dilatata quella di Monda, perché il compito di far passare un testo letterario attraverso la lettura di migliaia e migliaia, di milioni di occhi contemporanei è oggi ben più arduo del compito di coibentare il tempo esteso dell’assenza di collegamento permanente tra individui delle società pre e paleoindustriali tramite romanzi immensi e “gassosi”, cioè capaci di riempire di se, descrivendoli, i minimi anditi della realtà come anche del pensiero; quasi come un antidoto all’angoscia del sentirsi, in quel tempo, circondati da spazi fondamentalmente sconosciuti, inquietanti, abitati da popoli e personaggi trasmessi solo attraverso racconti e consumati da un tempo scandito dalle ciclicità naturali cosmico-terrestri e solo da da rari eventi eccezionali quasi sempre in forma di guerre portate da eserciti invasori.

È con il codice binario, con il maggior numero di dati possibili nel minor spazio e tempo possibili, con la minima unità di informazione, con il bit della mercuriale comunicazione tecnologica contemporanea, che si rapporta il passo di qualsiasi narrativa contemporanea se anela a una speranza di non nascere già lingua morta, seppur accettando con ciò una inevitabile benché minima sudditanza allo spirito del tempo, a meno di non imbozzarsi volontaristicamente in una dimensione postuma, sottratta dunque al presente, ma senza nessuna certezza che esisterà nel futuro una qualche memoria quale ancora oggi la intendiamo. E ciò che un tempo proteggeva dall’angoscia del vuoto , estensione e dilatazione della lingua letteraria, oggi, in un ribaltamento perfetto, quella angst la genererebbero senza meno, producendo claustrofobia, panico da “ipossia” temporale; scritture quelle espanse e gassose che sarebbero oggi fondamentalmente indigeribili per le antropologie della maggior parte dei lettori occidentali o occidentalizzati.

È il fluido, il breve, il veloce, rispetto all’esteso, al lento delle narrazioni 8-9 centesche, il nuovo passo di cui impossessarsi per entrare nella circolazione e raggiungere gangli e nodi cruciali della contemporaneità nella sostanza degli individui. Ma questo possesso, questa mercurialità, non va confusa con le molte afasie letterarie passate per letteratura. La mercurialità, già attribuita da Brodsky alla poesia, di cui è ricca la scrittura di questo libro, deve essere in grado di trasmettere una informazione si compressa, ma anche assolutamente intera, attuare, come insegnava Ėjzenštejn, audaci montaggi ma ben gravidi di senso, Cosa di cui Monda è ampiamente capace. Sono romanzi i suoi di una scrittura fulminea, che non si oppone alla meccanica temporale in cui opera e lettore sono incastonati, ma vi funziona alla perfezione. E tuttavia funzionandovi vi funziona a contraggenio, antidoticamente restituendo tempo al presente della velocità totalitaria. I suoi romanzi si divorano in poche ore di lettura inchiodata alle pagine , ma quando li si chiude il bilancio del tempo combusto dalla lettura e di quello generato dalle immaginazioni, è tutto a favore del tempo generato; dunque hanno prodotto, insieme a conoscenza e piacere, anche liberazione. Questa mercurialità non è quantità di scrittura, o ancor peggio mera riduzione di pagine, ma è qualità, o sostanza cronologica della lingua stessa.

I temi della insondabilità della violenza, dell’enigma della sua presenza costante nel cammino dell’umanità, dell’inestricabile mistero anche della sorgente in essa di una bellezza che imbarazza la storia, e dello sforzo erculeo di emancipazione dal suo fascino da parte dei protagonisti, e quindi dell’inevitabilità della violenza da cui il mondo non si libererà mai, ma anche del libero arbitrio degli individui che invece lo possono, nella propria vicenda personale, che possono scegliere, a differenza del mondo, di lottare misurandosi con se stessi per sconfiggere la propria inclinazione al male, per stare sempre all’opposto della sua gratuità e della sua malvagità, o ancora il tema dall’epica di certe vite attraversate dalla tesa dialettica di vittoria e sconfitta, successo e fallimento, sono certamente, fino ad ora, alcuni dei temi fondamentali della poetica di questo grande progetto narrativo. Ve ne sono ancora tanti altri, altrettanto importanti su cui si potrebbe scrivere molto – unica vera critica ad un romanzo è il romanzo stesso – ma che sarà il lettore a rintracciare nel suo viaggio nella decalogia newyorkese di Antonio Monda giunta con Ota Benga alla suo terzo movimento, e con esso anche a un punto di svolta, rispetto alle tappe gia conquistate, che portano la sua scrittura a inabissarsi in più complesse profondità dove la hemingwayiana “conservazione della grazia sotto pressione” diventa ben più ardua faccenda e con cui Monda certamente incrocerà i guantoni nei prossimi duri boxing matches.

Arianna, in conclusione, attua in questo romanzo una liberazione di Ota Benga dalla cattiva soggettività dell’ossimorico fanatismo scientifico che ne vuole a tutti i costi fare un homunculus dissacrando la sua umanità, e lo fa attraverso la rettifica della oggettività storica del suo racconto, e ciò la risarcisce esponenzialmente con una moltiplicazione ontologica che la porta dal me del privato, del personalismo, del mero vivere, ad un Io della coscienza politica. Per ben due volte, nei tre romanzi già scritti di questa decalogia, l’io narrante è un io femminile, che in filigrana può essere visto come spirito dell’umanità tessitrice, tramite il logos, delle historie del mondo e attraverso esse capace di generare consapevolezza di sé, cosa da cui soltanto può nascere la fonte dei diritti e della dignità umana. La storia, come scrive Paul Ricouer, “procede sempre dalla rettifica dell’autoaccomodamento ufficiale e pragmatico del loro passato attuato dalle società ufficiali”.

Ed è proprio questo instancabile lavoro di rettifica costante, nella forma di un dialogo con se stessa a cui partecipa come materia immanente la coscienza del lettore, in cui è impegnata la protagonista deposta in qualità di sacra tessitrice all’interno di una storia storica dalla fertilità dell’arte, a essere capace di riparare riprendendone i fili strappati, quel telos, lacerato dalla violenza degli uomini, della vita dell’Ota Benga storico, e, ritessendolo nella seconda vita di questo romanzo come una Eumenide pacificatrice, restituirgli felicità ontologica adempiendo a qualcosa che lascio scoprire al lettore e rendendo, quanto meno, indelebile nelle nostre memorie l’impronta del doloroso passaggio sulla terra del fu Ota Benga divenuto suo malgrado straordinaria tessera del mosaico della caleidoscopica storia delle vite umane newyorkesi del ‘900. Pietra di scarto che si fa, in questa redenzione artistica, pietra angolare dell’ethos a cui dovrebbe anelare l’umanità di ogni grande Polis libera e liberatrice.

_________

Antonio Monda (Velletri, Roma, 1962) vive a New York dove insegna alla New York University, collabora con «la Repubblica» e «Vogue» e tiene su RaiNews24 la rubrica Central Park West. Autore dei saggi La magnifica illusione (Fazi 2003), The Hidden God (MoMA 2004), Tu credi? (Fazi 2006, Mondadori 2013) e Il paradiso dei lettori innamorati (Mondadori 2013) e della raccolta di racconti e immagini Nella città nuda (Rizzoli 2013). Per Mondadori ha inoltre pubblicato i romanziAssoluzione (2008) e L’America non esiste (2012), i racconti Hanno preferito le tenebre (2010) e il libro intervista con Ennio Morricone Lontano dai sogni(2010). È il direttore artistico del festival letterario “Le Conversazioni”. Dal 2015 è il nuovo direttore artistico del Festival Internazionale del Film di Roma.

Antonio Monda (Velletri, Roma, 1962) vive a New York dove insegna alla New York University, collabora con «la Repubblica» e «Vogue» e tiene su RaiNews24 la rubrica Central Park West. Autore dei saggi La magnifica illusione (Fazi 2003), The Hidden God (MoMA 2004), Tu credi? (Fazi 2006, Mondadori 2013) e Il paradiso dei lettori innamorati (Mondadori 2013) e della raccolta di racconti e immagini Nella città nuda (Rizzoli 2013). Per Mondadori ha inoltre pubblicato i romanziAssoluzione (2008) e L’America non esiste (2012), i racconti Hanno preferito le tenebre (2010) e il libro intervista con Ennio Morricone Lontano dai sogni(2010). È il direttore artistico del festival letterario “Le Conversazioni”. Dal 2015 è il nuovo direttore artistico del Festival Internazionale del Film di Roma.