Il referendum è lo strumento di democrazia diretta più importante tra quelli previsti dai Paesi occidentali. Trattandosi di democrazie rappresentative, il volere dei cittadini resta spesso nel dimenticatoio nei cinque anni che separano una tornata elettorale e l’altra, ma i padri costituenti di quasi tutti gli stati che si autodefiniscono democratici hanno inserito questo strumento, che può essere utilizzato in vari ambiti a seconda di quanto previsto dalla costituzione dei vari Paesi. Negli ultimi anni, abbiamo però assistito ad una serie di esiti referendari che sono stati disattesi, in particolare quelli riguardanti i rapporti tra gli stati e l’Unione Europea.

IL CASO DEL REFERENDUM GRECO

Era il 5 luglio del 2015 quando i cittadini greci furono chiamati alle urne per un referendum. Lungi dall’essere una richiesta circa la permanenza o l’uscita del Paese nell’Unione Europea e/o nella Zona Euro, il referendum indetto dal primo ministro Alexis Tsipras si riferiva unicamente all’accettazione o meno di due documenti redatti il 25 giugno da Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. I due documenti, intitolati originariamente “Reforms For The Completion Of The Current Program And Beyond” e “Preliminary Debt Sustainability Analysis”, contenevano uno stato dei fatti circa la situazione economica greca, naturalmente secondo il parere delle tre istituzioni sopracitate, le cui proposte che furono però seccamente respinte dal popolo greco con un 61.31% di espressioni negative.

Le successive mosse di Tsipras non hanno però rispettato l’esito del referendum. Già contestato dai comunisti del KKE (Κομμουνιστικό Κομμα Ελλάδας / Kommounistikó Komma Elladás), ma anche dell’ala sinistra del suo stesso partito, SYRIZA (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Synaspismós Rizospastikís Aristerás), il primo ministro ellenico fu accusato di aver ammorbidito le proprie posizioni dopo la vittoria delle elezioni, e di essere l’ennesimo riformista socialdemocratico. Pochi giorni dopo il referendum, Tsipras presentò un calendario serrato di tagli e provvedimenti per permettere di ridurre le uscite rispetto alle entrate nelle casse pubbliche, andando così a recuperare parte del debito.

Alla fine, dunque, il compromesso trovato fra le parti fu molto favorevole alle proposte delle istituzioni internazionali e ben poco a quanto espresso dal popolo greco attraverso un referendum, del tutto tradito da quelle che sono state le mosse successive di Tsipras. Il primo ministro è stato probabilmente “costretto” ad agire in questa maniera, non sappiamo con quali mezzi, ma sicuramente con minacce abbastanza serie e convincenti per renderlo mansueto. Il referendum, oggi, resta solo un lontano ricordo, mentre il consenso nei confronti del leader di SYRIZA è ai minimi.

A CHE PUNTO È LA BREXIT?

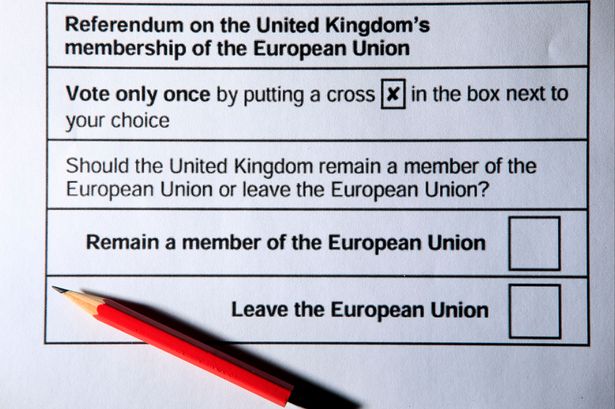

Passa un anno, siamo al 23 giugno 2016. I cittadini britannici vengono chiamati a decidere sulla permanenza o meno del proprio Paese in Unione Europea: il referendum sancisce l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord dall’Unione Europea (la cosiddetta Brexit). Cinquantanovenne di Eastbourne, nell’East Sussex, Theresa Mary May (Brasier il suo cognome da nubile, prima del matrimonio con il banchiere Philip John May) diventa così il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, succedendo a David Cameron. “Brexit significa Brexit”, dichiarò immediatamente. “Non ci sarà un secondo referendum. Usciremo dall’Unione Europea e sarà un successo”.

Dopo la nomina di Theresa May, l’attesa era tutta per la squadra di governo. La scelta è ricaduta, per i ruoli chiave, su alcuni dei personaggi che hanno guidato la campagna referendaria per una rapida uscita dall’Unione Europea. Ad oggi, però, possiamo dire che il processo della Brexit sta procedendo in maniera piuttosto lenta, mentre si avvicinano anche le nuove elezioni britanniche. Ad oggi, le stime più ottimistiche parlano di un’uscita definitiva della Gran Bretagna nell’aprile del 2019, ovvero quasi tre anni dopo l’esito referendario. Indubbiamente un processo di questo tipo richiede tempo, seppur facilitato dal non far parte della Zona Euro. Ma sorgono quanto meno dei dubbi.

L’impressione, infatti, è che le istituzioni europee stiano procrastinando il tutto nella speranza che il prossimo governo britannico decida, in qualche modo, di fare marcia indietro. Non è un caso che i negoziati siano stati rimandati fino a dopo le elezioni. L’altro punto riguarda il noto articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea, quello che regola l’uscita dei Paesi dall’UE: dopo che la premier May ha invocato lo stesso articolo 50, sono spuntati pareri favorevoli circa la reversibilità del processo, e ad affermarlo è stato addirittura il suo autore, il diplomatico John Kerr. Detto questo, se l’articolo 50 prevede almeno due anni di negoziati, e se la data ufficiale di inizio degli stessi sarà successiva alle elezioni, nel migliore dei casi c’è da prevedere che la Brexit avrà luogo ben oltre la data prevista dell’aprile 2019.

L’ULTIMO ESEMPIO: IL REFERENDUM OLANDESE SULL’UCRAINA

Veniamo infine ai fatti più recenti, anche se in realtà è necessario prima rifare un passo indietro per capire di cosa si sta parlando. Dopo il colpo di stato del 2014, il nuovo presidente ucraino Petro Porochenko ha notoriamente optato per un riavvicinamento nei confronti dell’Unione Europea, proponendo l’ingresso del suo Paese nell’Unione. Poco dopo, le parti hanno segnato un accordo di libero scambio, in piena linea con quella che è la natura economicista dell’UE, ovvero dell’economico che assume la supremazia sulla politica. L’accordo è stato ratificato dal parlamento e firmato dal presidente ucraino il 16 settembre dello stesso anno.

Naturalmente, affinché l’accordo entri in vigore, è necessario che a ratificarlo siano anche i parlamenti dei singoli Paesi membri dell’UE. Il 6 aprile 2016, viene invece indetto un referendum nei Paesi Bassi, unico stato ancora mancante all’appello, circa l’accordo: il referendum aveva carattere consultivo, ma il governo olandese assicurò di voler rispettare l’esito qualora venga superato il quorum del 30%. A votare è stato il 32.2% degli aventi diritto, superando dunque la soglia prevista con un esito nettamente contrario all’accordo: 61,1% per il “no”, 38,1% per il “sì”.

Cosa è cambiato, ad oltre un anno di distanza dal referendum, per far sì che il parlamento olandese decidesse di ratificare l’accordo? Il pretesto è stato rappresentato da una dichiarazione vincolante e modificabile solo all’unanimità: “L’accordo non conferisce all’Ucraina lo status di Paese candidato all’adesione all’Unione né costituisce un impegno a conferire questo status all’Ucraina in futuro”, vi si legge. Il testo prosegue affermando che lo stesso accordo “non costituisce un obbligo per gli Stati membri dell’Unione a provvedere garanzie per la sicurezza collettiva o altri aiuti militari o assistenza all’Ucraina” e che “non garantisce ai cittadini ucraini e dell’Unione, rispettivamente, il diritto di risiedere e lavorare liberamente nel territorio degli Stati membri o dell’Ucraina”.

Il tutto è stato così giustificato: i cittadini olandesi hanno votato contro l’accordo perché spaventati da una possibile ondata migratoria nel caso di libera circolazione di persone tra Unione Europea ed Ucraina. A nessuno è venuto in mente che gli olandesi abbiano voluto esprimere il proprio dissenso nei confronti di un governo salito al potere con un colpo di stato illegittimo e che si sta caratterizzando per politiche di forte repressione nei confronti degli oppositori politici e delle minoranze etniche, oppure che gli elettori volessero porre fine alle mosse dell’Unione volte a destabilizzare la zona di confine con l’area di influenza russa e ad indispettire Vladmir Putin. E, comunque sia, l’esito del referendum è stato ancora una volta disatteso, nonostante la promessa fatta da parte del governo olandese.

CONCLUSIONE: DEMOCRAZIA SOSPESA? L’UE HA L’ULTIMA PAROLA

Sono oramai sempre più gli analisti che parlano di sospensione della democrazia in Europa. Dall’imposizione dei governi tecnici in Italia e Grecia, fino ai referendum che vengono rispettati sempre più raramente, appare evidente come l’Unione Europea e le istituzioni internazionali abbiano sempre l’ultima parola rispetto ai governi dei singoli stati membri. Si tratta di un altro caso di attentato alla sovranità nazionale degli stati da parte delle organizzazioni sovranazionali: in ultima analisi, i regolamenti e le volontà dell’Unione Europea sono sempre più prevaricanti rispetto alle leggi, e perfino alle costituzioni, degli stati membri. Eppure, questa constatazione cozza decisamente con la regola giuridica che fa della costituzione la legge suprema del diritto statuale, con supremazia assoluta nei confronti di qualsiasi altra fonte.

Nota finale: secondo la declinazione latina, il plurale del termine “referendum” sarebbe “referenda”, ma nella lingua italiana viene generalmente utilizzato come termine invariabile.

Leggi anche:

La sovranità nazionale non è di destra ed è una via necessaria