I fasti dell’impero romano da rivivere con l’ausilio di particolari visori al Museo dell’Ara Pacis a Roma. L’arte di Caravaggio attraverso una video-installazione interattiva alla Venaria Reale a Torino. Le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli restituite tramite il primo videogame al mondo prodotto da un museo archeologico. Sono solo alcuni esempi di come gli effetti della rivoluzione digitale stiano permeando negli stili conoscitivi rivolti al patrimonio culturale.

La trasformazione in atto delle strategie da parte delle istituzioni culturali è inevitabilmente legata all’irruzione del digitale, che impone una riformulazione dei modelli di accessibilità. È il programma dell’Unione Europea “Creative Europe”, a introdurre il concetto di audience development, riferito al processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni di fruizione del patrimonio culturale, in particolar modo dei musei.

“L’Ara com’era”, il percorso di realtà aumentata all’Ara Pacis di Roma: con particolari visori e la fotocamera in essi inseriti, nel campo visivo del visitatore si fondono elementi virtuali ed elementi reali

La video installazione “Caravaggio Experience” alla Reggia di Venaria di Torino: un sistema di multi-proiezione a grandissime dimensioni, combinato con musiche suggestive e fragranze olfattive

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli “Father and Son”, gioco narrativo in 2D con grafiche dipinte a mano e musiche originali

Che il museo sia uno spazio per vocazione incline alle istanze di natura sociale, non è certo una novità: era il 1917, quando John Cotton Dana, fondatore del Newark Museum in New Jersey, scrisse nel suo libro “The New Museum”: “Un buon museo attrae, intrattiene, crea curiosità̀, promuove l’apprendimento. (…) Il museo può aiutare le persone solo se queste lo utilizzano; lo utilizzeranno solo se lo conoscono e solo se l’attenzione all’interpretazione degli oggetti è posta in modo che le persone possano capirla”.

I dati emersi dallo scorso G7 della Cultura di Firenze rilevano una bassa partecipazione degli italiani alle attività culturali: solo il 30% ha frequentato nello scorso anno un museo o una mostra. Le nuove tecnologie possono rappresentare un’opportunità concreta per il coinvolgimento dei visitatori? Il digitale, a patto che sia applicato a dinamiche ragionate e non semplicemente legate al merchandising, può di certo dare un apporto: l’assetto conoscitivo si delinea agilmente sul piano visuale, per esempio tramite grafiche accattivanti, video approfonditi, fotografie in 3D, ricostruzioni virtuali, realtà aumentata.

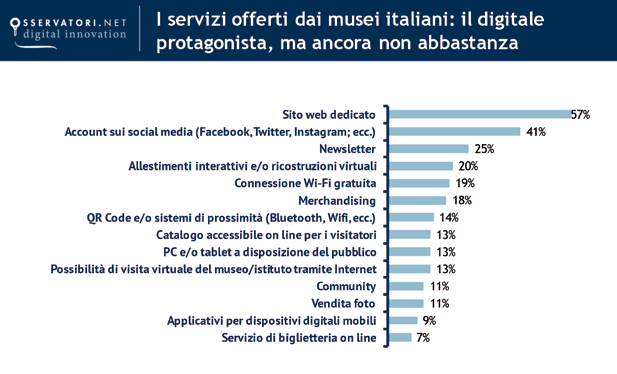

I musei italiani sono all’alba del rinascimento digitale, per la recente analisi effettuata dall’Osservatorio innovazione digitale nei beni e attività culturali, promosso dal Politecnico di Milano. Il report analizza un campione di 476 musei italiani in base alle strategie di comunicazione innovativa. Il sito web è adottato dal 57% dei musei (con la possibilità di prenotare o acquistare il biglietto online solo nel 21% dei casi), gli account sui social network (Facebook, Twitter, Instagram) dal 41%, la newsletter dal 25%. I servizi dedicati alle collezioni seguono con percentuali più ridotte: gli allestimenti interattivi o le ricostruzioni virtuali sono adottati dal 20% dei musei, mentre servizi di prossimità, catalogo accessibile online o visita virtuale del museo dal sito web dal 14%. Minore la presenza di servizi più avanzati, come la possibilità di acquistare online materiale commerciale legato al museo, effettuare donazioni e meccanismi di gaming, ovvero la dimensione partecipativa stimolata da quiz, punti, classifiche, premi.

I più attivi sulla pagina Facebook sono i Musei Vaticani, la Reggia de La Venaria Reale di Torino e il MAXXI di Roma; su Twitter i Musei in Comune di Roma, ancora il MAXXI e il Museo del Novecento di Milano; su Instagram, invece, la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, la Triennale di Milano e il MAXXI.

Tuttavia sono varie le istituzioni culturali italiane che hanno intrapreso in questi ultimi anni delle sperimentazioni, ampliando il ventaglio dei servizi museali e la dimensione esperienziale del visitatore. Il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano si distingue per un approccio interattivo della visita, tramite itinerari personalizzati, soltanto avvicinandosi alle opere esposte.

Alla Reggia di Caserta è stata replicata in 3d la mostra “TerraeMotus”, offrendo la possibilità di interagire con le diciassette stanze adibite alla mostra. Il MAXXI di Roma ha ideato un progetto di guide museali audio/video poi pubblicate su YouTube a cura di studenti liceali, per l’occasione mediatori del patrimonio architettonico. Al Museo Egizio di Torino le statue di divinità e faraoni sono ospitate in uno spazio allestito dallo scenografo Dante Ferretti e grazie ai supporti multimediali ci si può dedicare alle ricostruzioni in 3D di contesti archeologici e mappe di provenienza dei reperti. Alla Reggia di Venaria grazie a soluzioni artistiche e tecnologiche elaborate dall’artista Peter Greenaway, i personaggi emblematici della vita di corte del 1670, proiettati su grandi schermi, s’incontrano nei diversi ambienti. Il Museo Salinas di Palermo, in parte chiuso per lavori di restauro, tramite innovative strategie di comunicazione, attrae più visitatori di quando era aperto al pubblico.

Se il MoMA di New York mette online l’archivio di tutte le mostre dal 1929 a oggi, se il Rijksmuseum di Amsterdam offre oltre 200.000 immagini digitali reinterpretabili online, è il Google Cultural Institute a effettuare un lavoro unico di digitalizzazione del patrimonio culturale: al sito google.com/culturalinstitute l’utente può compiere delle visite virtuali ed esplorare le collezioni di oltre mille istituzioni culturali nel mondo, che collaborano per il trasferimento digitale dei preziosi contenuti, con fotografie in altissima risoluzione e tecnologie dedicate. Tra le varie sezioni, mostre tematiche, approfondimenti e anche un’ampia area dedicata alle scienze naturali. Tra le varie ricostruzioni virtuali, prende vita dopo 150 milioni di anni il dinosauro Giraffatitan, con i suoi tredici metri di altezza.